2022年2月、指揮者の大町陽一郎氏が老衰のため90歳で逝去されました。1931年生まれ、東京藝術大学作曲科を卒業の後ウィーンで研鑽を積み、帰国後に東京フィル第5代常任指揮者(1961-64/1967-74)、専属指揮者(1964-67)、音楽顧問(1974-99)、専任指揮者(1999-)、名誉指揮者(2015-)を歴任されました。大町氏と同世代で、その活躍を長くご覧になってきた音楽評論家・丹羽正明氏のご寄稿でその活躍をふりかえり、故人を偲びます。

「東京フィルの大町」

大町氏の東京フィル常任指揮者就任披露公演のプログラム。

たくさんの祝辞が並びました(1961年4月)

大町陽一郎さんの訃報に接し、同世代の一人として哀惜の念に堪えません。指揮者には、そのキャリア形成の具合によって、特定のオーケストラと結びつけてイメージされる人と、フリーの立場が強調されるタイプとがありますが、大町さんは正に東京フィルの大町であったと言えます。弱冠29歳の大町さんを常任指揮者に抜擢した東京フィルは、我が国で最も長い歴史を誇るオーケストラで、今年創立111周年を迎えるとのことですが、当時の東京フィルは、今改めて思い返して見ても、新たな飛躍の時を迎えていたのでした。1961年に東京文化会館が竣工して、定期演奏会の会場が、従来の古ぼけた日比谷公会堂から、音響効果抜群の新設ホールに移り、会員数も随分増えました。指揮者陣は、前任の常任アルベルト・レオーネ、その前の専任ニコラ・ルッチとイタリア系が続いた後を受けて、シンフォニーの本場ウィーンで学んだ若手俊英を据えて、満を持するといった構えでした。実際にその後は、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン、ブラームス、R. シュトラウスなどのドイツ古典・ロマン派の作品がプログラムに目白押しに並ぶようになったのです。

ウィーンでの研鑽、「帝王カラヤン」との交流

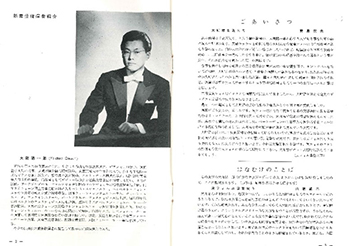

大町氏のベルリン・フィル客演

について報じる新聞記事

(1960年3月28日東京新聞)

大町さんは1954年に東京藝大を卒業したその夏にウィーンに留学し、ウィーン国立音楽院の指揮科でスワロフスキーに就きましたが、更にベームとカラヤンにも教えを受けたのです。殊に世界の帝王と称されたカラヤンとの関係を深め、1959年10月にはカラヤン=ウィーン・フィルの来日に同行して大町さんは帰国したのでした。確かに一時期に大町さんはこの巨匠に心酔していて、顎をやや上に向け、伸ばした両腕をゆっくり左右に振り拡げる仕草などには、カラヤン先生の面影を彷彿とさせるものがありました。当時、口さがない連中からは“ヘルベルト・フォン・大町”とのニックネームを奉られる向きもあったようです。

1930年代生まれ、多士済々の時代/オペラ指揮者・大町陽一郎

ウィーン国立歌劇場でのカーテンコール。中央に大町氏

1960年頃の日本では、1930年代生まれの新進指揮者が相次いで登場して来ました。外山雄三、大町陽一郎、岩城宏之、小澤征爾、若杉弘などです。この中で小澤が桐朋学園の斎藤秀雄門下として早くから指揮者を目指して育てられたのに比べ、東京藝大系の人達は、外山と大町が作曲科卒、岩城が打楽器科中退という経歴なのが目を引きますが、以前はむしろそれが普通で、東響の上田仁(元ファゴット奏者)、N響の尾高尚忠(作曲)、山田一雄(ピアノ)、森正(フルート)などの言わば転向組の指揮者たちが大活躍していたのです。

日本の音楽界が大町さんの類稀なる能力を十二分に発揮して貰えなかった分野がオペラでした。大町さんは、ドルトムント市立歌劇場のカペルマイスターのポストを得て、日常的なオペラの音楽づくりの現場責任者を務めた、生え抜きのオペラの専門家でもあったので、日本のオペラ界でもっと存分に腕を揮って欲しかったと思います。国立オペラ劇場が出来た今ならばそれが可能だったのにと、悔やまれるのです。

謹んで大町さんのご冥福をお祈り申し上げます。

丹羽正明(にわ・まさあき)/音楽評論家。1932年生まれ。東京大学在学中から「音楽芸術」誌に執筆を開始、長年にわたって讀賣新聞に演奏会批評を執筆した。これまでに、第二国立劇場設立準備協議会専門委員、各音楽コンクール審査員・運営委員、サントリー音楽賞及びジロー・オペラ賞各音楽賞の選考委員等を歴任。東京音楽大学教授を経て、東邦音楽大学教授。東京出身。編著に「音楽小辞典」(芸術現代社)など

略歴

| 年 | できごと |

|---|---|

| 1931年 | 8月22日、東京に生まれる |

| 1940年 | 《呉泰次郎及ビ門下生 第四回交響作品発表会》として、10歳で初めて東京フィル(当時、中央交響楽団)を指揮。自作のワルツ「少年の夢」を披露。 |

| 1954年 | 東京藝術大学作曲科を卒業しウィーンに留学。K.ベーム、H.v.カラヤン、F.フェラーラらに師事。 |

| 1959年 | 日本人指揮者として戦後初めてベルリン・フィルを指揮。 |

| 1960年 | 帰国。 |

| 1961年 | 東京フィル第5代常任指揮者に就任(1961~64年)。定期演奏会が満席になる。 1964~67年専属指揮者、1967~74年常任指揮者。1974~99年音楽顧問。 |

| 1968年 | ドルトムント市立歌劇団の専属指揮者に就任。 |

| 1980年 | 2月、日本人として初めてウィーン国立歌劇場に登場。『蝶々夫人』を指揮。 8月、クリーヴランド管弦楽団を指揮して米国デビュー。 |

| 1982年 | ウィーン国立歌劇場、専属指揮者に就任(~1984年) |

| 1992年 | 春、ドイツ連邦共和国功労勲章「大功労十字」を授与 10月、日中修交20周年記念公演として上海歌劇院『トゥーランドット』中国語上演を指揮 |

| 1996年 | 日本人初のウィーン市名誉ゴールド・メダルを受賞 |

| 1999年 | 東京フィル専任指揮者に就任 |

| 2015年 | 東京フィル名誉指揮者に就任 |

| 2022年 | 逝去 |