インフォメーション

2022年1月27日(木)

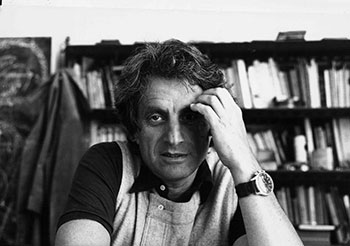

2022年に生誕100年を迎える作曲家、

イアニス・クセナキス

©Famille Iannis Xenakis DR

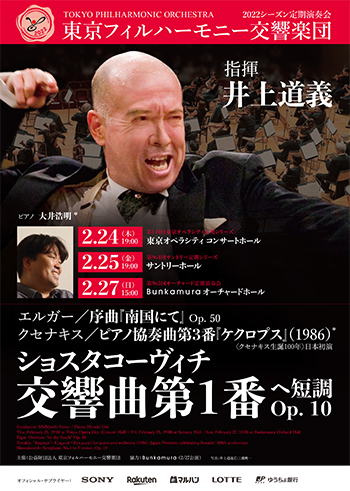

2022年2月の定期演奏会は、マエストロ井上道義が「ぜひ東京フィルと演奏したい」と提案した、得意とする20世紀の作曲家を並べたプログラムです。なかでも、今年生誕100年を迎える作曲家=建築家イアニス・クセナキスのピアノ協奏曲第3番『ケクロプス』は、創作歴を集大成した作品の日本初演。ギリシャで育ち、戦後の混乱期にパリに政治亡命し、クラシック音楽の枠を超えて後世に多大な影響を与えた作曲家、クセナキスについてご紹介します。

100年前にルーマニアで生まれてギリシャで育ち、過酷な運命を経てフランスで活動したイアニス・クセナキス Iannis Xenakis (1922-2001) は、20世紀で最も重要な作曲家のひとりである。音楽の躍動感と音楽史上の革新性はモンテヴェルディやベートーヴェンに匹敵する。視点を変えて、ドビュッシーやストラヴィンスキーはジャズや映画音楽に直接的な影響を与えたから重要だと言うのであれば、ノイズ音楽やエレクトロニカに直接的な影響を与えたクセナキスも同じく重要である。

1958年ブリュッセル万博における電気機器

メーカー・フィリップス社のパビリオン。

ル・コルビュジェの建築事務所に在職中

のクセナキスが設計した。柱を持たない

構造の会場内ではヴァレーズの電子音楽

「ポエム・エレクトロニク」が流された

©Wouter Hagens

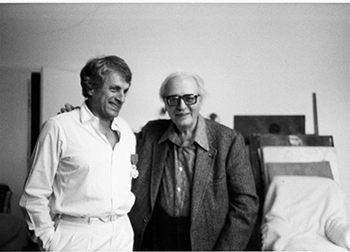

クセナキスはアテネ工科大学で土木工学を学び、ナチスドイツ侵攻に際して抵抗運動に参加した。ドイツ軍撤退後も右派独裁政権を支持する英国軍と戦い続け、市街戦で顔の左側と聴力をほぼ失う重傷を負ったが奇跡的に生き延びた。内戦が収まると復学して卒業したが、再び激化すると左派抵抗運動経験者の一斉逮捕が始まり 、やむなくフランスに亡命してル・コルビュジェ Le Corbusier (1887-1965) の建築事務所に職を得た。仲間たちを残して亡命した負い目を、抵抗運動の体験を芸術作品に昇華して償いたいと思っていた彼は、学生時代に嗜んでいた音楽を本格的に学んで作曲家になろうと思い立つ。30歳近い青年の無謀な挑戦を嘲笑する者も多かったが、オリヴィエ・メシアン Olivier Messiaen (1908-92) は彼を温かく迎え、理系の知識を作曲に活かせば回り道も無駄にはならないと励ました。

作曲家オリヴィエ・メシアン(右)とクセナキス

©Famille Iannis Xenakis DR

クセナキスの数学を用いた作曲の一例:

『ノモス・ガンマ』のプロトタイプとして書いた

チェロ独奏曲『ノモス・アルファ』で用いた

点群対称性の一覧

©Famille Iannis Xenakis DR

+クリックで拡大

井上が京都大学交響楽団に客演した1988-89年、大井浩明 (1968-) はチェロパートの一員として出会ったが、ピアノ独奏者として最初に共演したのは、井上が都響を振った1993年のある作曲コンクールの選考演奏会だった。この後大井は独力でキャリアを重ねたが、海外留学を控えた1996年、京都市響の音楽監督だった井上が大井を新日本フィルと京都市響の定期演奏会に独奏者として招聘したのがさらなる飛躍の契機になった。大井はクセナキスのピアノ協奏曲第1番『シナファイ Synaphaï』(1969) を選び、クセナキスはこの演奏を高く評価した。それらしく聴こえる範囲でいかに音を抜くかを競うがごとき悪しき演奏伝統と大井は手を切り、あらゆる手段を用いて作曲者の意図を忠実に再現しようとした。井上は長年無視されてきたオーケストラの特殊配置を正しく実現した。 作曲者はこの演奏の真正性を見抜き、サラベール社は貸譜に付属する模範録音として配布している。タマヨ/ルクセンブルクフィルの系統的録音でも大井は独奏者に選ばれた。フジテレビの情報番組「とくダネ!」で紹介後、現代音楽としては異例の売り上げを記録したことは、「クセナキスの難解さ」は思い込みに過ぎないことを示唆している。大井はピアノ協奏曲第2番『エリフソン Erikhthon』(1974) の日本初演も担当し、再び録音も行った。

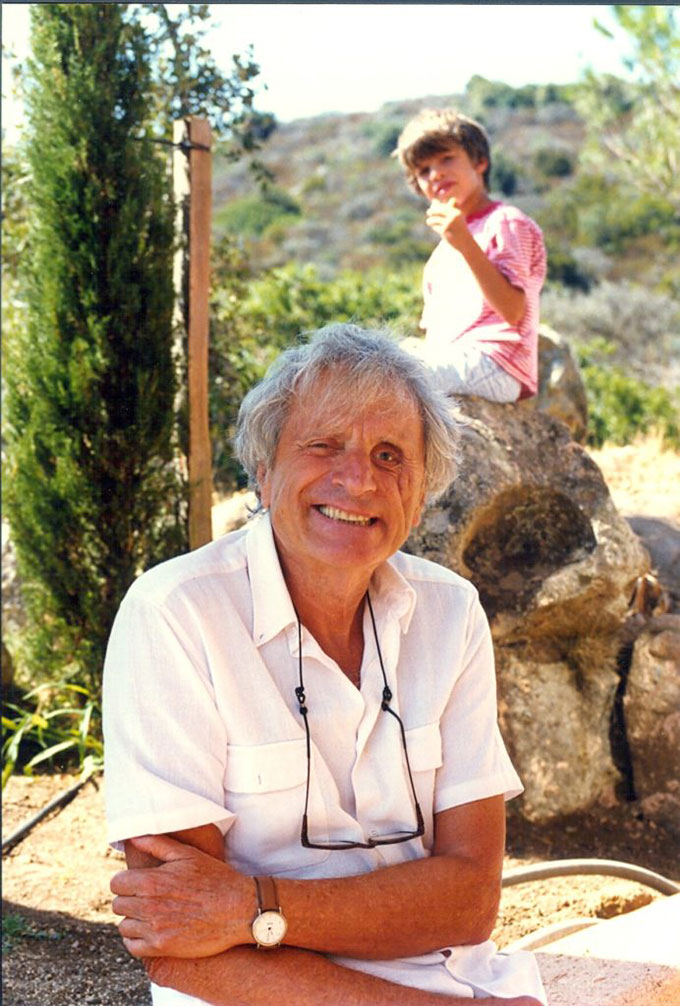

晩年のクセナキス。若い時期はレジスタンス活動による傷

(左眼は義眼)を隠すため、顔の左側を写真に撮らせなかった

という。後方は孫のユリシーズ

©Famille Iannis Xenakis DR

ノイズ音楽やエレクトロニカに大きな影響を与え、電子音楽作品も多いクセナキスだが、オーケストラ曲は終生書き続けた。このメディアでなければ得られない複雑な音響があることを、彼は知っていた。今回を機に、彼の本領であるオーケストラ曲がますます演奏されることを望みたい。

野々村禎彦(ののむら・よしひこ)

1966年東京生まれ。第1回柴田南雄音楽評論賞奨励賞を受賞し、音楽批評活動を続ける。クセナキス『形式化された音楽』(冨永星訳、筑摩書房, 2017)の監訳の他、有馬純寿・川崎弘二編著『日本のライブ・エレクトロニクス音楽』(engine books, 2021)、川崎弘二編著『日本の電子音楽 増補改訂版』(愛育社, 2009)、ユリイカ誌『総特集:大友良英』(青土社, 2007) などに寄稿。

【特別記事】

▷ 【特別記事】クセナキスが語る『ケクロプス』 イアニス・クセナキスによる「半人半龍」▷ 【特別記事】井上道義&大井浩明、クセナキス『ケクロプス』日本初演を語る!

2月定期演奏会

2月24日[木]19:00開演(18:15開場)

東京オペラシティ コンサートホール

2月25日[金]19:00開演(18:15開場)

サントリーホール

2月27日[日]15:00開演(14:15開場)

Bunkamura オーチャードホール

指揮:井上道義

ピアノ:大井浩明*

エルガー/序曲『南国にて』

クセナキス/ピアノ協奏曲第3番『ケクロプス』*(1986)〈クセナキス生誕100年〉日本初演

ショスタコーヴィチ/交響曲第1番