インフォメーション

2025年7月10日(木)

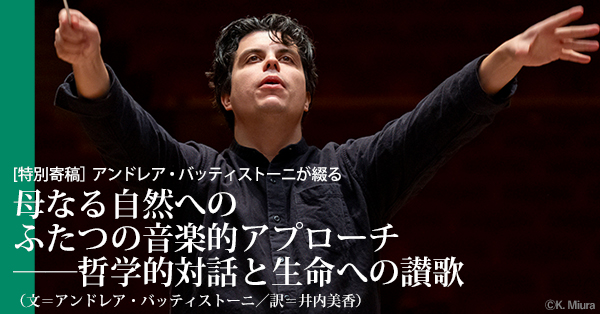

9月定期演奏会は首席指揮者アンドレア・バッティストーニが登場。待望のリヒャルト・シュトラウス『アルプス交響曲』をメインに、自然と人類との対話や感受をモチーフにしたスケールの大きな2作品を取り上げます。バッティストーニが今回のプログラムについて綴りました。

自然を感受し、音で模倣する ロマンティックな魂のありか

(マックス・リーバーマン画)

自然によって人間の感性の中に目覚めさせられた様々な感覚を、楽器の音を通して表現することは、おそらく音楽そのものと同じくらい古くからの行いだろう。

事実、多くの人類学者は、我々の歌と演奏することの起源は、動物たちの呼び声の模倣にあると仮定している。それは遥か昔の、活きた霊感を与える力である森羅万象が持つ儀式性、驚異、観想などの、その全てを知ることは決してできない混合物なのだ。

R.シュトラウスとピツェッティのような20世紀の入り口に位置する二人の作曲家には、交響曲の分野においてそれを実行している手本はすでにたくさんあった。何よりもまずベートーヴェンの交響曲『田園』があげられる。田舎の情景を写実的に描いているというよりは感情を喚起するものではあるが、いずれにせよ彼は魅惑的な叙述を避けようとはせずに、鳥の鳴き声を管楽器で模倣したり、急流の水音を再現したり、想像上の農夫らを踊らせたりしているし、音楽の嵐の中で自然の力の猛威を解き放ったのはオペラやシンフォニーのその後のすべての暴風雨や土砂降りの表現の原型になった。

しかし、R.シュトラウスの『アルプス交響曲』を、ベートーヴェンの色褪せた模倣であるとか、もっと酷いのは架空の総天然色ドキュメンタリーの“サウンドトラック”だ、などと決めつけるのはとても偏狭な見方に思われる。表面がきらきら光っている特有のオーケストラと、詩人気取りとは無縁な実践的で皮肉屋のバイエルン地方人の仮面の下に、ミュンヘン出身のマエストロは、哲学に深入りした、極めて内省的で音楽の構造を通して形而上学的な探究に捧げた、感じやすくロマンティックな魂を隠している。

リヒャルト・シュトラウスが『アルプス交響曲』で目指した世界

夏のアルプスの風景

『アルプス交響曲』は双面の神ヤヌスのようなものである。良く知られている理解しやすい面は、ヴィルトゥオーゾ的な交響詩としての面であり、山へのピクニックを物語っているが、上手にまとめられているストーリーはキャプションによって説明されており、音楽を聴きながらそれを追っていくのは楽しい。

だが隠された方の顔は、R.シュトラウスのインスピレーションの真の泉を示すものだ。実のところ彼は初期には、この交響曲の題名を『アンチクリスト』にしようと計画していた。それはドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェの同名の著作へのオマージュである。ニーチェはこの夢想的な本の中で、19世紀末の道徳的・宗教的制度への公開論争を挑んだ。支配的な価値観への評価が下がり、人々が因習を乗り越えて、人間と自然、そして秩序ある宇宙(コスモス)を密かに動かすディオニュソス的精神とのつながりを再び見出すことを望んだ。

つまり山頂へ登るということは、ありきたりな標題音楽としてのエピソードを音楽の中で語るという口実のためだけではなく、寓意を含んだ音による描写であり、日常性を離れ新しい価値と憧憬の高みを目指す啓蒙された人間の戦いの暗喩であり、つまり、ニーチェ自身が何度も公言した「超人」を呼び覚ますものなのだ。

この見方をすれば、物語のどの一節も力強く啓蒙的になる。「夜Nacht」はそこから全てのものが生ずる宇宙の無 - 全てであり、この交響曲の結末もそうであるように、全ては最後にはそこに戻る。「登山Der Anstieg」はもはやトレッキングではなく、我々一人ひとりの人生の浮沈、熱狂、希望、過ち、突然の天啓、霊感などをともなった変遷である。「ヴィジョンVision」は美しいパノラマを示すものではなく、先験的な瞑想の純粋な直感力の瞬間だ。「嵐Sturm」は秩序、分類、運命に対する野生の、ショーペンハウアー的な反乱である。

それは自然について語る音楽ではあるが、本物の、真正な、鋭敏な自然であり、音楽の中にパトスと苦しみとともに表現されるのは、当然のことながら、大オーケストラの音色を楽しむ喜びだけではないのである。

ピツェッティ「夏の協奏曲」の楽譜は“歌って”いる

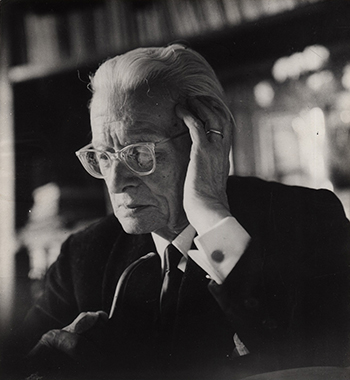

作曲家イルデブラント・ピツェッティ(1880-1968)

(撮影者不明、1968年以前)

ピツェッティのアプローチはそれとは異なる。このイタリアのマエストロにとって、自然を音楽で描写するのは、ギリシャ神話のあの伝説の土地アルカディアを再発見することと同義だ。そこは人類が自然の諸要素や大地と共存して、自らの本能に忠実に生きていた土地だ。20世紀のイタリアで作曲されたもっとも美しい曲のひとつであるこの素晴らしい楽譜には、自然の美しさに触れる原始的な状態を表現するために、古楽への回帰が取り入れられている。そこにはルネッサンス期の巨匠たちの音楽に加えて、民俗的で大衆的な音楽も用いられているのが特徴だ。

「夏の協奏曲」の楽譜は“歌って”いる。ずっと昔の、日に照らされた田舎の暑さの中、または穏やかな7月の夜の涼しさの中で、羊飼いや農地で働く者が歌っていた旋律を使って作曲したかのようだ。3楽章全てが、過去へのノスタルジーで覆われているが、その合間には、エネルギーに満ちた田園のダンスのリズムが聴こえてくる場面もある。

不当にも忘れられてしまったこの“オーケストラのためのコンチェルト”は本当に、再び聴衆の前で演奏され、正しく評価されるに値するものなのだ。

2024年11月定期マーラー『夜の歌』でも

自然の情景を強く意識させる演奏を繰り広げたバッティストーニ。 ©上野隆文

井内美香(いのうち・みか)/1963年静岡県沼津市生まれ、東京育ち。音楽ライター、オペラ・キュレーター。学習院大学修士課程とミラノ国立大学で音楽学を学ぶ。ミラノ在住のフリーランスとしてオペラ、バレエに関する執筆、通訳、来日公演コーディネイトの仕事に20年以上携わる。2012年からは東京在住となり、オペラに関する執筆、取材、講演の仕事をしている。共著書「200CDアリアで聴くイタリア・オペラ」(立風書房)、「バロック・オペラ その時代と作品」(新国立劇場運営財団 情報センター)、訳書「わが敵マリア・カラス」(新書館)、等がある。オペラ台本翻訳、字幕制作も数多い。

9月定期演奏会

9月11日[木]19:00開演

サントリーホール

9月12日[金]19:00開演

東京オペラシティ コンサートホール

9月14日[日]15:00開演

Bunkamura オーチャードホール

指揮:アンドレア・バッティストーニ

(東京フィル 首席指揮者)

ピツェッティ/夏の協奏曲

R. シュトラウス/『アルプス交響曲』

【聴きどころ】首席指揮者アンドレア・バッティストーニが待望のリヒャルト・シュトラウスの『アルプス交響曲』を取り上げる。大編成になるほどその実力を発揮するバッティストーニ。オーケストラを存分に鳴らし、オペラ指揮者として磨かれた表現力で作り上げる標題音楽に期待したい。マエストロがレスピーギ、カゼッラに続いて紹介するのは、イタリアのいわゆる「80年世代」のピツェッティ。かつてカラヤンもその才能に注目していた作曲家。「夏の協奏曲」(1928)は、東京フィルが日本初演した、所縁のある作品。管弦楽のための3楽章の協奏曲だが、ピツェッティの田園交響曲と言われることも。自然をキーワードにした2作品のカップリングはバッティストーニならではのこだわりだ。

文:柴辻純子(音楽評論家)