インフォメーション

2024年10月28日(月)

グスタフ・マーラーの交響曲

グスタフ・マーラー

(1860-1911)

現代の音楽解説者の多くは今や、グスタフ・マーラーの交響曲の価値に加えてその人気を認めるのに異論はないだろう。この作曲家の名声と評論家たちからの高評価は、20世紀を通じて加速度的に増加してきた。

今日では、彼の交響曲はベートーヴェンのそれと同じくらい頻繁に演奏され録音されており、音楽愛好者たちも、同様の期待をもってそれらの演奏を待ち望んでいるように思える。

だが作曲家ごとに、大多数の聴衆から特に愛される交響曲があり、マーラーについても同じことが云える。

マーラーの交響曲の中で最も人気があるのはおそらく、第1番と第5番だろう。ほとんど叙述的といえる、表現力に富む魅力的なアーチ(弧)の中で、音の輝きと旋律の幸福で構成された音楽的素材が互いに結びついているからだ。第2番、第3番、そして第8番は、記念年や開幕などを祝うためによく取り上げられる、重要な機会にふさわしい作品である。

第4番は編成が小さく、マーラーにしてはやや新古典主義的な表現法を使っているので、比較的小規模なオーケストラでも挑戦しやすい。第6番と第9番はその悲劇的な深みにより、実力を示す場として、偉大な指揮者たちや誉れ高いアンサンブルに選ばれてきた。

謎めいた交響曲、第7番

第7番は一見したところ、彼のすべての交響曲の中で最も演奏の機会に恵まれない作品であり、多くの聴衆にとっては未だに何か謎めいた交響曲と映る。

私はこれまでずっとその理由を解明しようとしてきた。なぜなら私自身は反対に、すぐにこの作品に恋をしてしまったから。

私は直ちにこの作品の見かけ上の矛盾に魅了された。思うにこの交響曲は、マーラーのその時点までのすべての作曲経験を凝縮したともいうべき存在なのだ。

第7番を第5番と比較することは、その類似点および相違点をはっきりさせるために有益だろう。二つの交響曲は、五楽章という形式は共有しているが、その行程は大きく異なる。

第5番が劇的で英雄的な風格を備え、ベートーヴェンの第5番の例に倣って、葬送行進曲の暗闇からフィナーレのコラールの華々しい勝利へと至る“苦難を越えて星々へ”(訳註:ラテン語の成句)という旅を暗示する一方で、第7番は奇怪で眩惑的な雰囲気の中に息づいている。

だがそれは、マーラーが使った唯一のニュアンスではない。

この交響曲もまた夜の闇から生まれているが、第7番においては、第5番がそうであるように神秘や不可思議と戦うのではなく、むしろそれらを喜んで受け入れている。マーラーは、彼の選択を説明するために音楽以外の何かを語る副題を残すことはしなかったが、第2楽章と第4楽章につけられたタイトル「ナハトムジーク(夜の音楽) I&II」が我々に提示するのは、妖しく幻想的だが、だからといって恐ろしくはない存在たちの、夢のような世界である。

「ナハトムジーク」という言葉は、モーツァルトの有名なセレナーデにも使われているタイトルで、我々が第7番に関わる時には、この表現の雰囲気を意識する必要がある。

夜の音楽=ナハトムジーク

レンブラント・ファン・レイン

「夜警」

(1642年、アムステルダム国立美術館蔵)

この交響曲もまた、マーラーの作品によく見られるように、葬送行進曲の一種で始まり、その厳粛なリズムは、シンフォニー・オーケストラでは滅多に使われないテノールホルンによる悲しげな歌を伴奏する。この楽器はすぐに、民族音楽、あるいは地球の奥底から生まれる古代の歌のような音色までを呼び起こす。

だがこの第1楽章は、第5番の冒頭部分のそれのように陰鬱な音色に長く留まることはない。オーケストラは奮い立ち、戦いのファンファーレと共にすみやかに動きに身を投じるが、ファンファーレはしばしば、抒情的であると同時に、すでに表現主義的な緊張感を持つ間奏によって中断される。この表現主義は、シェーンベルクやベルクの手本となるものだ。

第2楽章は、哲学者テオドール・アドルノ(1903-1969)がマーラーについての忘れ難い評論で述べたように、あの開けた空間の中を、兵士たちの夜の歩哨の一団が遠くを行進していき、羊の群れにまで遭遇するような光景を思い起こさせる。この音楽についての最良の記述はメンゲルベルクのもので、彼は次のように述べている:レンブラントの「夜警」を見ると、この非常に特異な音楽と、オランダ人画家によって描かれた、奇怪な寓話の登場人物たちともいうべき絵画との間の類似点が想起される。

活力に満ちたスケルツォがそれに続く。第5番のスケルツォが壮大で宇宙的な感興を持っていたのに対し、第7番のスケルツォは、こちらが予期せぬ時に噛みつく攻撃の機会をうかがっている蛇のように、鳴り響くティンパニの打撃、高音域でのテューバの咆哮を差し挟みながら、じわじわと這い進む。その合間にはチロル音楽のアクセントが挟まれ我々を喜ばせてくれる。

第5番の叙情的な憩いの場は有名なアダージェットだが、第7番には奇妙なセレナーデがある。ギターやマンドリンを伴ったセレナーデ、マリオネットや、コメディア・デッラルテの仮面役者たちのセレナーデで、そのメロディーはシューベルトや、マーラー自身のより気楽な歌曲との類似性を示している。夜は未だ暗く予感に満ちているが我々を恐れさせることはなく、甘美さと哀愁、そして、マーラーがおそらくシューマンから学んだであろう「sehnsucht(ゼーンズフト)憧憬」が、我々を惑わせる。

そして、長い暗闇の後に一筋の光が差し、解き放たれたティンパニが我々をフィナーレに導く。このフィナーレはおそらくマーラーの作品の中で最も明確に外向的で、その主題は否応なく、ワーグナーの『ニュルンベルクのマイスタージンガー』のそれを思い起こさせる。鐘、カウベル、金管楽器と打楽器が、祝祭的で、その外向性においてほとんど中世の風刺詩的な雰囲気を作り出す。

並外れた感受性の中を巡る奇妙な旅路

多くの批評家が、ここまで続いてきた洗練と高尚さの後の、このフィナーレの厚かましさを指摘している。

だが私はこのフィナーレに違和感は全く覚えず、むしろ非常に刺激的であり、1人の作曲家の並外れた感受性の中を巡る奇妙な旅路の、意表をついた終結に相応しいと感じる。彼はこの交響曲で世界を、もはや叙事詩的な旅ではなく、熱情と偶然と予測不可能性に満ちた人形芝居の劇場として描いているように思われるのだ。

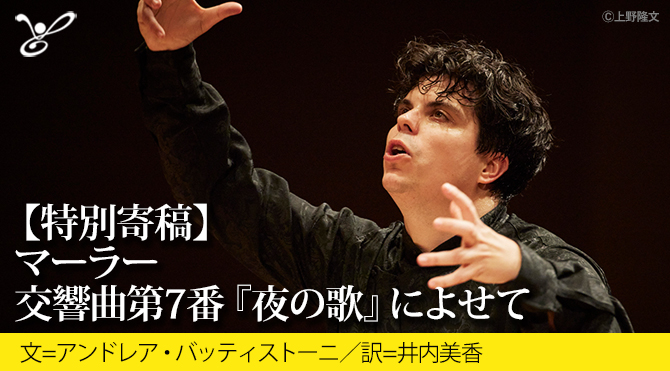

東京フィルとのマーラー「交響曲第5番」にて ⓒ上野隆文

井内美香(いのうち・みか)/1963年静岡県沼津市生まれ、東京育ち。音楽ライター、オペラ・キュレーター。学習院大学修士課程とミラノ国立大学で音楽学を学ぶ。ミラノ在住のフリーランスとしてオペラ、バレエに関する執筆、通訳、来日公演コーディネイトの仕事に20年以上携わる。2012年からは東京在住となり、オペラに関する執筆、取材、講演の仕事をしている。共著書「200CDアリアで聴くイタリア・オペラ」(立風書房)、「バロック・オペラ その時代と作品」(新国立劇場運営財団 情報センター)、訳書「わが敵マリア・カラス」(新書館)、等がある。オペラ台本翻訳、字幕制作も数多い。

11月定期演奏会

11月13日[水]19:00開演

東京オペラシティ コンサートホール

11月17日[日]15:00開演

Bunkamura オーチャードホール

11月19日[火]19:00開演

サントリーホール

指揮:アンドレア・バッティストーニ(首席指揮者)

マーラー/交響曲第7番『夜の歌』

公演時間:約80分(休憩なし)

1回券料金

| SS席 | S席 | A席 | B席 | C席 | |

|---|---|---|---|---|---|

| チケット料金 | ¥15,000 |

¥10,000 |

¥8,500 |

¥7,000 |

¥5,500 |

※( )…東京フィルフレンズ、WEB優先発売価格(SS席は対象外)

主催:公益財団法人 東京フィルハーモニー交響楽団

助成:![]() 文化庁文化芸術振興費補助金(舞台芸術等総合支援事業(公演創造活動))| 独立行政法人日本芸術文化振興会

文化庁文化芸術振興費補助金(舞台芸術等総合支援事業(公演創造活動))| 独立行政法人日本芸術文化振興会

協力:Bunkamura(11/17公演)