インフォメーション

2025年2月7日(金)

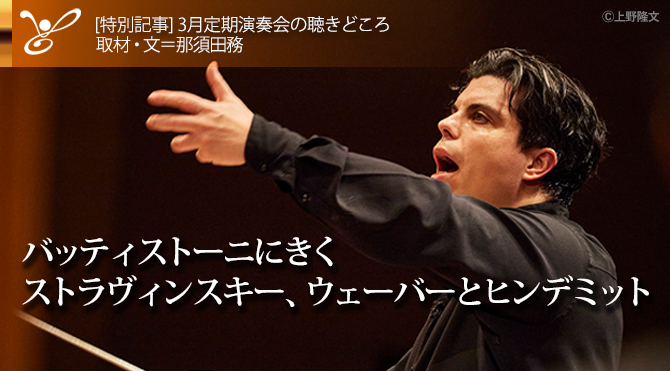

東京フィル3月の定期演奏会は、首席指揮者アンドレア・バッティストーニによるイーゴリ・ストラヴィンスキー(1882-1971)のバレエ音楽『ペトルーシュカ』(1947年版)、カール・マリア・フォン・ウェーバー(1786-1826)のオペラ『オベロン』序曲、パウル・ヒンデミット(1895-1963)『ウェーバーの主題による交響的変容』。プログラムについて、バッティストーニにきいた。

※「音楽の友」2025年1月号にもショートインタヴューが掲載されています。

取材・文 那須田務(音楽評論家)

ストラヴィンスキーとヒンデミット

イーゴリ・ストラヴィンスキー(1882-1971)

まず、ストラヴィンスキーとヒンデミットを結び付けた理由についてこう述べる。「この二人は、20世紀前半にヨーロッパの調性音楽が変化していくなかで、同時代や後世の音楽家たちに大きな影響を与えたことや、輝かしいオーケストレーションなど共通点があるからです」。

また、バッティストーニと東京フィルには2017年に東京オペラシティ コンサートホールで行われたコンサートを収録した『春の祭典』(日本コロムビア)の名盤があるが、ストラヴィンスキーは自分にとってストレスフルなのでそう頻繁には演奏したくないのだと言う。

「ストラヴィンスキーの音楽はテンポなど、時間的構造の面があまりにも理論的で数学的だからです。もちろん、これらを理解することは大事ですよ。でもそれは(ピエール・)ブーレーズ(1925-2016)ら若い世代の友人たちからの影響であり、時として過度に作曲家のイメージを作っているように思います。ですから、行き過ぎた理論的な分析は必要ない。ある時、ストラヴィンスキーはどうやって曲を書いたのですかと問われ、『ピアノの前に座って作曲しただけですよ』と答えているくらいですしね(笑い)

ピアノ:髙木竜馬 ©Yuji Ueno

ストラヴィンスキーは、もともとチャイコフスキーなどの後期ロマン派から出発した人です。とくにバレエ音楽ですね。その後、次々に作風を変化させていった。イメージの解体です。その点でピカソに似ていますね。でも彼の絵はどんなものでも最終的には見るものの感情に訴えかける。ストラヴィンスキーも同様です。頭脳明晰で論理的で明快な頭脳の持ち主ですが、感覚的にもすぐれ、作品そのものは非常にエモーショナル。それから、私は音楽を直感的かつフィジカルに理解してからアプローチするタイプです。ストラヴィンスキーの場合も時間的な構造を徹底的に歌い込み、身体に入れてコンサートに臨むのですが、その点で『ペトルーシュカ』は『春の祭典』よりたいへんで、これに着手するのに時間が掛かりました。また、私にとって大事なのはマーラーやR.シュトラウスと同様、作品にストーリー性があること。この点で東京フィルに合っていると思います」

今回は初演の1919年版の4管編成から3管編成にして簡潔かつ色彩豊かになった、1947年版を使用する。グリーグ国際ピアノコンクール優勝の俊英・髙木竜馬の鮮烈なピアノも聴きどころだ。

ウェーバーとヒンデミットをつなぐ「交響的変容」

カール・マリア・フォン・ウェーバー(1786-1826)

パウル・ヒンデミット(1895-1963)(1940年代に撮影)

後半はウェーバーのロマンティックな歌劇『オベロン』序曲と、そのウェーバーのピアノ曲などの旋律を主題にしたヒンデミットの『ウェーバーの主題による交響的変容』。今年生誕130年にあたるヒンデミットはドイツのハーナウに生まれ、ヴァイオリンやヴィオラ、クラリネット、ピアノなどの楽器を学んで弦楽四重奏に親しむと同時に表現主義的な作品を発表。1920年代中頃のヴァイマール共和国の時代に入ってから新古典主義へと転身。ベルリン音楽大学などで教育家、理論家としても重要な役割を果たすものの、ナチスの台頭で作品が退廃音楽の烙印を押されてアメリカに亡命。第2次世界大戦後はアメリカから欧州に拠点を移し、古楽器演奏にも取り組んでいる。

アメリカ時代の1943年に作曲された『ウェーバーの主題による交響的変容』はあまり演奏頻度が高いとはいえないが、熟達した作曲技法と独自の和声理論を駆使した名作だ。「今日一般にストラヴィンスキーに比べてヒンデミットの知名度が低いのは作品に晦渋な印象があるからでしょう。でもアメリカへの移住を契機としてひろく大衆に向けた音楽を書くようになりました。『ウェーバーの主題による交響的変容』も比較的聴きやすい」。

草木の芽吹き始める3月に聴く、ロマンティックな薫りにみちたウェーバーの序曲や20世紀前半の音楽界をリードしたストラヴィンスキーとヒンデミットの管弦楽作品。バッティと東京フィルによる歌と情熱、色彩感に溢れる演奏を楽しみたい。

2024年11月定期演奏会より ⓒ上野隆文

那須田務(なすだ・つとむ)/ドイツ・ケルン大学哲学部音楽学科修士課程修了(M.A.)。1989年帰国後、音楽評論家として活動。長年『レコード芸術』誌のCD批評を務め、「音楽の友」誌などで演奏会批評を担当。著書に『音楽ってすばらしい』(ポプラ社)、『ONBOOKS advanceバッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ』『古楽夜話』(以上音楽之友社)等。日本ペンクラブ会員、ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。

3月定期演奏会

3月9日[日]15:00開演

Bunkamura オーチャードホール

3月12日[水]19:00開演

東京オペラシティ コンサートホール

3月14日[金]19:00開演

サントリーホール

指揮:アンドレア・バッティストーニ

(東京フィル 首席指揮者)

ピアノ:髙木竜馬*

ストラヴィンスキー/バレエ音楽『ペトルーシュカ』(1947年版)*

ウェーバー/歌劇『オベロン』序曲

ヒンデミット/ウェーバーの主題による交響的変容

〈ヒンデミット生誕130年〉

【聴きどころ】首席指揮者アンドレア・バッティストーニは、『春の祭典』『火の鳥』と取り上げてきたストラヴィンスキーの三大バレエを『ペトルーシュカ』で締めくくる。ロシア民謡を採り入れながら、複調やポリリズムを用いてストラヴィンスキー独自のモダニズムを確立した作品。マエストロは燃焼度高く、鮮やかに描くだろう。生誕130年のドイツの作曲家ヒンデミット「ウェーバーの主題による交響的変容」は、ウェーバーのピアノ曲や劇音楽をもとに仕上げた「少々尖がった」(ヒンデミット)作品。ウェーバー作曲の名曲『オベロン』序曲とともに取り上げる。近年、バイエルンやドレスデンなどドイツの歌劇場にも活躍の場を広げるバッティストーニのアプローチにも注目したい。

文:柴辻純子(音楽評論家)