インフォメーション

2025年4月4日(金)

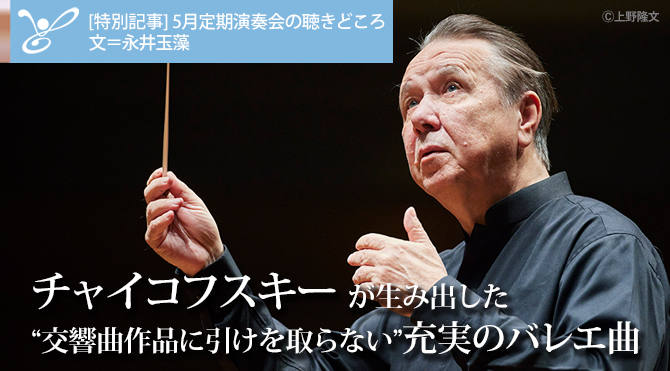

20世紀ロンドン、バレエ・リュスによる『眠れる森の美女』ヨーロッパ全幕初演

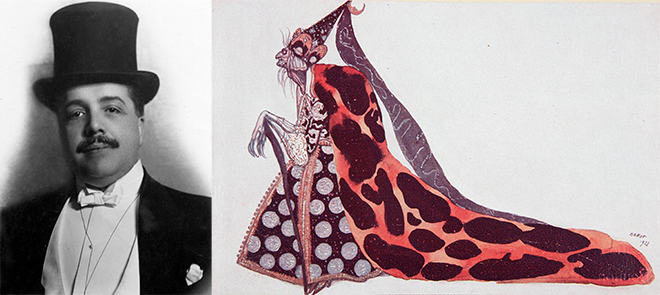

1921年11月、ロンドンの観客は、目の前に広がる絢爛豪華な舞台に圧倒されていた。1910年代から大陸で一大バレエ旋風を巻き起こしていたバレエ・リュスが、興行プロデューサーのセルゲイ・ディアギレフのもと、『眠れる森の美女』の全幕上演を行ったのである。古典バレエの全幕上演は、先鋭的な新作バレエを発表してきたバレエ・リュスにとっては稀まれなことだった。それでもディアギレフがこの作品をロンドンで上演したのは、今はなき帝政ロシアの黄金期バレエを代表する『眠れる森の美女』を、西欧の観客に紹介したい、という意気込みがあったためといわれる。実際、ディアギレフはこの『眠れる森の美女』のロンドン公演に多額の資金を投入し、細部まで手の込んだ衣装や舞台美術を準備させた(ただし、かかった経費分を回収できなかったことで、この舞台美術や衣装は差し押さえられ、ディアギレフもかなりの借金を負ってしまうのだが)。

ロシアの興行師セルゲイ・ディアギレフ(1872 -1929)と、ロンドン初演における妖精カラボスのスケッチ(バレエ・リュスの舞台美術家レオン・バクストによる)。『眠れる森の美女』は、ヨーロッパで初めて全幕上演されたロシア・バレエとなった

「イタリアで生まれ、フランスで育ち、ロシアで完成した」と言われるように、バレエは19世紀後半に、ロシアで頂点を迎えた。それを象徴する作品が、チャイコフスキーが音楽を手がけた3作の古典大作、つまり『白鳥の湖』(1877)、『眠れる森の美女』(1890)、そして『くるみ割り人形』(1892)である。このうち、1890年に初演された『眠れる森の美女』は、サンクトペテルブルクの帝室劇場総裁、イワン・フセヴォロジスキーが、三流作曲家の仕事とされていたバレエ音楽のあり方を変えたい、という野望を持ってチャイコフスキーに委嘱したものだった。

バレエ音楽の要求と管弦楽の充実を両立させたチャイコフスキーの意欲作

台本はペローの童話をもとに、

バレエの作曲に消極的だったチャイコフスキーに

再三の書簡を送り作曲を承諾させた帝室劇場総裁

イヴァン・フセヴォロジスキー(左、1835-1909)と

伝説的な振付師であった

マリウス・プティパ(右、1818-1910)が手掛けた

「バレエ音楽は三流作曲家のもの、“大”作曲家の仕事ではない」。なぜこうした考え方があるのか? それは、多くの場合において、バレエでは音楽が第一優先になることができないためである。舞踊芸術なのだから振付が重要視されるのは当然といえば当然だが、言い換えると、作曲家の音楽的な挑戦は、バレエにおいては振付の都合によって制限されかねない。新しい音の響きや精密な動機の操作などよりも、リズミカルで拍子が明確な音楽が好まれるのがバレエ音楽の常。『眠れる森の美女』でも、振付家のマリウス・プティパはチャイコフスキーに、時には小節数まで指定する細やかな指示を書き送っている。こうした要求を踏まえ、作曲家は管弦楽法上の工夫を凝らした、交響曲作品にも引けを取らない充実のバレエ曲を書き上げたのだった。

プレトニョフ特別編集版が伝える『眠れる森の美女』音楽の物語

2022年6月の『白鳥の湖』に続き、

チャイコフスキー「三大バレエ」から自身による

特別編集版を届けてくれるマエストロ プレトニョフ。

その豊潤な世界に期待が膨らむ ©K. Miura

『眠れる森の美女』は作曲家自身による管弦楽組曲が存在するが、『白鳥の湖』や『くるみ割り人形』に比べ、演奏機会が多いとは言えない。今回、東京フィルの5月定期で演奏されるのは、東京フィル特別客演指揮者のミハイル・プレトニョフがバレエ全幕版から11曲を選び抜き、曲順を並べ替えたものである。幕開けの序奏に始まり、オーロラ姫の誕生を祝う延臣たちの入場、徳や美しさなどを授ける妖精たち、祝いの席に招待されなかった妖精カラボスによるオーロラ姫への呪いとその書き換えを経て、王の命令に反して編み物をする女性たちの踊り、ディズニーのアニメ映画版でも使われ親しまれている第1幕の〈ワルツ〉から、第2幕でデジレ王子がオーロラ姫の幻と共に踊るパ・ダクションの〈コーダ〉へ、そして第2幕終わり近くの〈間奏曲〉、〈交響的間奏曲〉ののち、100年の眠りについていたオーロラ姫が目覚めた喜びに包まれる第2幕の〈終曲〉へ。最後は、第1幕での一番の見どころとなるオーロラ姫の〈アダージョ〉(いわゆる「ローズ・アダージョ」)で締めくくられる。個性豊かな音楽は、オーロラ姫とデジレ王子の結婚式で多彩な踊りが繰り広げられる第3幕に多いが、プレトニョフがこの幕の音楽を選択していないのは、『眠れる森の美女』の物語の展開が基本的には第2幕までで終わり、第3幕では大きな進展を持たないためだろう。管弦楽曲としての演奏でありながら、バレエの物語を念頭に置いている点に、バレエ音楽に対するプレトニョフの姿勢を感じられるのではないだろうか。

聴き逃せない、プレトニョフによるショパン「ピアノ協奏曲第1番」

松田華音 ©Ayako Yamamoto

もう一つのプログラムであるショパンのピアノ協奏曲第1番も、プレトニョフによる編集版。ジョン・ノイマイヤー振付のバレエ『椿姫』の第3幕で、第2楽章(ロマンス)が使われたように、バレエと少なからず縁のある作品でもある。今回は、モスクワで研鑽を積み、プレトニョフとの共演歴も長い松田華音がソリストを担う。

2022年6月定期演奏会より ©K. Miura

永井玉藻(ながい・たまも)/パリ第4大学博士課程修了、博士(音楽学)。専門は西洋音楽史、特に19世紀から現代までのフランス音楽やオペラ、バレエ作品。現在、東京大学大学院人文社会系研究科 特任研究員(日本学術振興会特別研究員RPD)、慶應義塾大学、白百合女子大学、桐朋学園大学 各非常勤講師。著書に『バレエ伴奏者の歴史 19世紀パリ・オペラ座と現代、舞台裏で働く人々』(音楽之友社、2023年)。ウェブメディア「バレエチャンネル」にて「【マニアックすぎる】パリ・オペラ座ヒストリー」連載中。

5月定期演奏会

5月11日[日]15:00開演

Bunkamura オーチャードホール

5月13日[火]19:00開演

サントリーホール

5月19日[月]19:00開演

東京オペラシティ コンサートホール

指揮:ミハイル・プレトニョフ

(東京フィル 特別客演指揮者)

ピアノ:松田華音*

ショパン(プレトニョフ編)/ピアノ協奏曲第1番*

チャイコフスキー/バレエ『眠れる森の美女』より(プレトニョフによる特別編集版)

【聴きどころ】特別客演指揮者ミハイル・プレトニョフは、自身の編曲による大作曲家の作品を2曲取り上げる。ショパンのピアノ協奏曲第1番は、ピアニストとしても超一流のマエストロならではの編曲。オーケスレーションに大幅に手を入れ、独奏ピアノの美しさと妙技を輝かせる。ソリストの松田華音は、6歳でモスクワに渡り、モスクワ音楽院で学んだ若手ピアニスト。ロシア伝統のピアノ奏法を身につけた松田と、マエストロが作り上げるショパンは注目。チャイコフスキーのバレエ音楽『眠れる森の美女』は、プレトニョフ編曲による演奏効果抜群のピアノ独奏版を多くのピアニストが取り上げているが、オーケストラ版が演奏されるのは超レア。マエストロのセンスが光り、作品の新たな魅力発見にもつながるだろう。

文:柴辻純子(音楽評論家)